40代おひとりさまの家づくり|実家建て替えで見直した3つの優先順位

40代おひとりさまの私は、実家の建て替えを決断しました。「一から家を建てるなら、暮らしそのものも設計しなおしたい」そう思ったのが出発点です。

この記事では、私が「広さや見た目のデザインより優先」した次の3つのこと

- 高気密・高断熱

- 将来を見据えた間取り

- 静けさと安心感

を、体験談を交えてお伝えします。

40代で家づくりを考え始めた方、実家を建て替えるか迷っている方のヒントになれば嬉しいです。

住み心地最優先!高気密・高断熱と”換気”のバランス

建て替え前の実家で感じた課題(暗さ・寒さ・湿気)

私の実家は、築40年以上の木造2階建て。正直、「快適な家」とは言えないお家でした。

- 1階は陽が入りにくく、常に電気を付けないと暗い…

- 陽が入らないので、カビっぽくなりやすい…

- 特にお風呂場や洗面所は、換気をしてもカビが生えてしまう状況…

- 冬は家全体が寒く、エアコンでは間に合わないので石油ストーブで部屋を暖める…

そこで、家を建て直すと決めたときにまず私が注目したのは、「冬も暖かく結露しにくい家=高気密・高断熱」でした。

気密性と断熱性が高い家だと、ヒートショック防止にも繋がるといいます。「家を建替えるなら、高気密・高断熱の家がいいな!」と考えるようになりました。

メリットだけじゃない。だから『換気』がカギ

ところが、高気密・高断熱にはメリットがある一方、実はデメリットもあるんです。

結露やカビが発生しやすい

換気不足による健康リスク

乾燥しやすい

高気密・高断熱の家は空調効率が上がり快適ですが、結露や乾燥するという課題もあります。結論として、『気密と断熱、換気のバランスが重要』ということを学びました。

気密・断熱・換気のバランスをどう取るか。それを良く考えなければ、家を建ててから後悔しかねません。

家づくりのパートナーとなる住宅メーカー訪問では、次を必ず確認するようにしました。

- 気密性能の実測有無:気密測定は全棟か/一部か

- 断熱性能の目安:例えば、その地域での基準との比較

- 換気方式:フィルターなどお手入れのしやすさも確認

- 結露対策:通気層や防湿施工の状況

- メンテナンス費:換気機器やフィルター交換の頻度など

見た目より家そのものの性能を先に固める。これが私にとっての家づくりの「土台」でした。

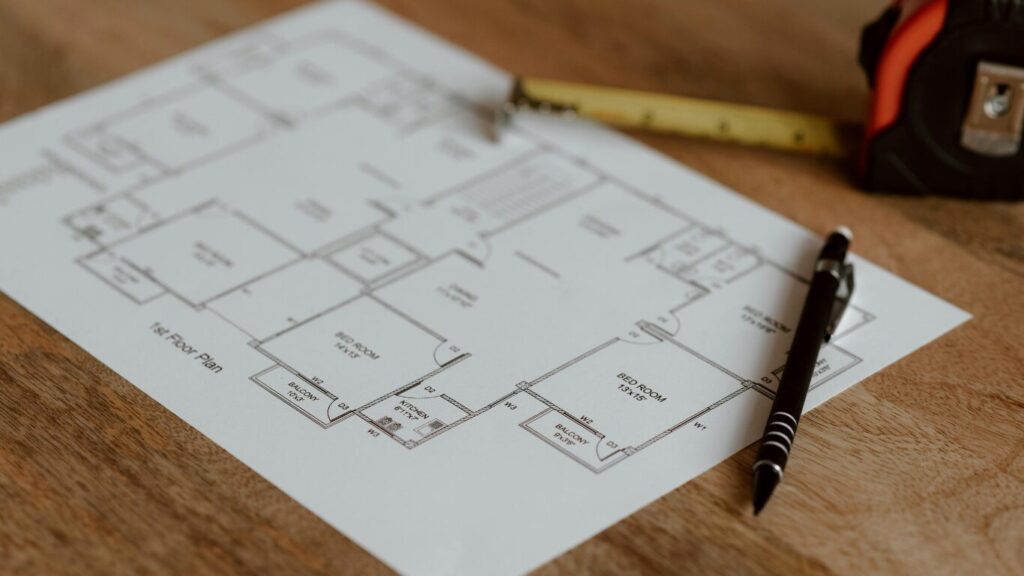

将来を見据えた間取りと動線:ユニバーサルデザイン+1階完結

同居する母と、未来の自分のために

私は現在、70代の母と一緒に暮らしています。家を建て替えた後も母と暮らす前提で、ユニバーサルデザインを重視しました。

私は現在、70代の母と一緒に暮らしています。家を建て替えた後も母と暮らす前提で、ユニバーサルデザインを重視しました。

段差を減らす/引き戸中心/手すり想定など、「誰にとっても使いやすい」設計を軸にしました。

今から家を建てる場合は、そもそもユニバーサルデザインが基本になっているはずです。気になる方は、住宅展示場訪問などで、家の中の基本デザインがどのようになっているのか、しっかり確認しましょう!

狭小地×セットバックでも”暮らしやすさ”は作れる

私が家を建て直そうとしている場所は、いわゆる狭小地かつセットバックが必要な場所です。

確かに狭い土地ですが、今の母との暮らしや将来を見据えると、ちょうど良い大きさだと思います。日頃の生活動線を意識しつつ、LDKと水まわりを1階にまとめるなど、将来的に1階で生活が完結できるような間取り作りを心掛けました。

今はメインの寝室を2階に設置するけれど、将来的には1階に寝室を置く案も検討。設計士さんと納得がいくまで何度もラフプランを往復しました。

間取り作りは、「設計士さんへしっかりとこちらの希望をお伝えすること」が大切です。初めはなかなか慣れずに大変だとは思うのですが、大丈夫です。私でも回を重ねるごとにわかるようになりましたので、がんばりましょう!

打ち合わせで役立った質問例

設計士さんとの打ち合わせで確認しておきたい、主な内容をのせておきます。

- 収納計画:どのくらいスペースが確保できるか。

- 家事動線:例えば、玄関→パントリー→キッチン等の直線化ができるか。

- トイレ位置:音の配慮と夜間の動線ができているか。

- 将来の可変性:仕切りの追加や寝室を移動できる余地はあるか。

初めのうちは、設計士さんが考えるおすすめのパターンを聞いてみると良いですよ。

間取り作りに悩んだ際も、例えば「トイレの配置は、今の間取りだとどこがベストですか?」とか、「設計士さんだったら、ウォークインクローゼットはどこに設置しますか?」と聞いてみるのも手。プロ目線の”最短ルート”を教えてもらえます。

静けさと安心感:余白を生む収納計画と「モノの見直し」

物が多い家は、心もざわつく

築40年以上の実家は、当時4人暮らし。そして…「家には、めっちゃ沢山モノがある!」

築40年以上の実家は、当時4人暮らし。そして…「家には、めっちゃ沢山モノがある!」

特に戸建ての場合は賃貸マンションなどと比べるとスペースもあるので、モノが溜まりやすいですよね…。引っ越し回数が少ないほど、モノは溜まりがち。見えない場所に”隠せる家”は、実は片づかない家でもあります。

モノが溢れると、部屋が狭くなり見た目もよろしくない。掃除も大変。物理的な空間が狭くなるだけでなく、気持ちも圧迫される気がします。これは、良くない!

というわけで、私が家づくりで目指したのは、静けさが感じられる余白。そのために、今からモノを減らすと決めました。

今からできる見直しチェックリスト

モノを減らして、スペースを確保する。余白が生まれることで、気持ちにも余裕が出てきませんか?心が落ち着くような暮らしをイメージしながら、家づくりも考えたいですね。

毎日触る物→定位置を決める(鍵・財布・常用薬)

洋服→1年着ていなければリサイクルショップへ

思い出の品→写真化する/ボックスに入れて保管(ただし、箱数は決めて今後増やさない)

収納設計→入れる物の量を先に決めて収納量を設計する

音対策→寝室の配置や窓の仕様(防音・複層)も同時に検討する

モノが多過ぎない生活を送ることで、心の静けさ・ゆとり、そして安心感が増す時間を過ごしていきたいなと考えています。

まとめ:優先順を言語化すると、家づくりはブレない

今回は、私が家づくりで大切にしたかった3つのことをご紹介しました。

- 性能と換気のバランス(高気密・高断熱+換気)

- 将来を見据えた間取りとユニバーサルデザイン

- 静けさと安心感をつくる余白(収納と持ち物の見直し)

家を建てるのはあなた自身!施主はあなただからこそ、自分の優先順位を先に言語化しておくと、打ち合わせでの判断も速く、後悔が減ります。

家づくりで譲れないポイントは、人それぞれ。ご自身なりの「家づくりにおける優先順位」を、ぜひじっくり考えてみてくださいね。楽しみながら、家づくりを進めましょう!

この記事を読んだ方におすすめ:

おひとりさまの実家建替え体験記|家づくりのきっかけになった3つの出来事